TEMER, MORUBIXABA DE QUADRILHA: COMO SERIA JULGADO NO DIREITO INDÍGENA?

Se um Conselho Tribal decidir usar as normas do direito consuetudinário indígena para julgar Michel Temer, denunciado pela Procuradoria Geral de República como chefe de quadrilha, qual punição lhe daria? Qual seria o alvo das flechas de bambu?

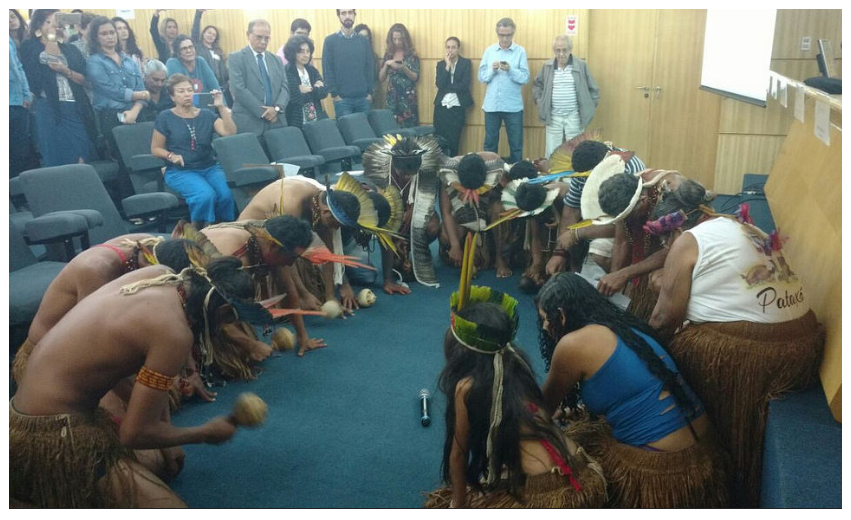

A pergunta me foi feita por uma doutora em Memória Social, na saída do evento organizado pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPRJ) e pelo Instituto de Estudos Críticos do Direito (IECD). No auditório havia estudantes, representantes de movimentos sociais e do mundo jurídico e índios Pataxó da aldeia Iriri (Parati-RJ), que celebraram ritual com cântico, dança e orações. Naquele mesmo dia (25), em Brasília, a Câmara de Deputados, em espetáculo nauseabundo protagonizado pelo lumpesinato político, impedia que Temer fosse investigado.

Daí a pergunta, que relacionava os dois fatos. Eu havia centrado minha fala sobre o não reconhecimento do direito consuetudinário das comunidades indígenas, que foram consideradas “sem fé, nem, lei, nem rei” pelo poder colonial. A miopia do colonizador não percebeu a presença gritante nas sociedades indígenas dos três elementos fundamentais que indicam a existência de um sistema jurídico: 1) um conjunto de normas que regulam as condutas individuais e coletivas; 2) autoridades com legitimidade para fazer respeitar as normas; 3) procedimentos que garantem a aplicação das normas.

Depois de cinco séculos, a Constituição de 1988, enfim, reconheceu aos índios no Brasil “sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições”, o que inclui as normas jurídicas próprias que, no entanto, continuaram sendo discriminadas pelo sistema jurídico único, alheio à lógica indígena e que, imposto arbitrariamente, viola o dispositivo constitucional, ao desconsiderar a pluralidade na área do direito.

Sistema jurídico indígena

Tal violência simbólica acontece porque advogados, juristas e legisladores desconhecem os sistemas jurídicos indígenas e, como nada sabem, acreditam que não existem. Sequer se perguntam como as sociedades indígenas julgam as infrações cometidas em seus territórios. Cursos de direito, cujos currículos estão dominados pela colonialidade, não dedicam sequer meio minuto – eu falei trinta segundos – para discutir o direito indígena e sua filosofia.

Tal violência simbólica acontece porque advogados, juristas e legisladores desconhecem os sistemas jurídicos indígenas e, como nada sabem, acreditam que não existem. Sequer se perguntam como as sociedades indígenas julgam as infrações cometidas em seus territórios. Cursos de direito, cujos currículos estão dominados pela colonialidade, não dedicam sequer meio minuto – eu falei trinta segundos – para discutir o direito indígena e sua filosofia.

Quando colocado diante das evidências de que existe um sistema normativo indígena, não escrito, baseado no costume e transmitido oralmente, a ótica grafocêntrica o classifica como “rudimentar e primitivo”, por considerar o direito positivo produto exclusivo da sociedade ocidental, letrada, embora todo ele esteja enraizado no direito consuetudinário. Desperdiça-se assim outras formas de exercer justiça, que podem contribuir para aperfeiçoar os sistemas legais de sociedades ditas mais complexas se dialogarem com o sistema jurídico formal.

É o que pensa Manuel Moreira, ex-juiz de Oberá, Província de Missiones, Argentina, que fez sua tese de doutorado em antropologia sobre a cultura jurídica guarani, na qual defende o diálogo entre os direitos particulares. Ele examinou processos, visitou aldeias, entrevistou os velhos e fez uma etnografia jurídica guarani. Comprovou que quanto mais se reprime a justiça guarani, mais reforçada ela fica, através de atos de resistência às regras da sociedade dominante. Embora camuflados e invisíveis, os mecanismos judiciais não se diluíram com o contato intercultural, continuam vigentes e são aplicados.

- A cegueira colonial não permitiu distinguir as formas jurídicas dessas sociedades, pela incompetência cognitiva do invasor, que nos deixou essa pesada herança na forma de pensar. Admitir a existência de um sistema judicial diferente não implica necessariamente aceitá-lo como um mecanismo desejável, a não ser para a cultura que o produziu” – ele escreve.

Justiça comunitária

O juiz argentino examinou vários casos que demonstram a coexistência de ordens legais diferentes dentro de um mesmo território. Um deles foi o julgamento de Santiago Villalba, guarani Mbya, menor de idade, que durante uma briga matou a facada dois índios. O Estado impediu que ele fosse julgado segundo as leis guaranis e o condenou à prisão no Presídio de Menores em Posadas. Quando ficou livre, os sábios guarani o julgaram de acordo com as normas da tradição Mbya e, por isso, foram presos, acusados de cárcere privado, lesões e danos.

O juiz argentino examinou vários casos que demonstram a coexistência de ordens legais diferentes dentro de um mesmo território. Um deles foi o julgamento de Santiago Villalba, guarani Mbya, menor de idade, que durante uma briga matou a facada dois índios. O Estado impediu que ele fosse julgado segundo as leis guaranis e o condenou à prisão no Presídio de Menores em Posadas. Quando ficou livre, os sábios guarani o julgaram de acordo com as normas da tradição Mbya e, por isso, foram presos, acusados de cárcere privado, lesões e danos.

Neste caso, as duas intervenções do Poder Judiciário, seguindo o modelo colonial do Direito, foram desastrosas, porque não restabeleceram a paz na comunidade e, ao contrário, aumentaram a desordem, por contrariarem o “Código Penal Mbya”, que só pode ser entendido a partir das crenças que ordenam o sistema religioso. Para um Mbya, mais que um “delito”, a transgressão revela uma desobediência à ordem religiosa e social. É que “a ideia de justiça vinculada intimamente ao religioso ressignifica os conteúdos de cada infração e as formas sagradas de resolvê-los”.

Pesquisas similares foram realizadas pelo historiador Vladimir Serrano para dar conta das práticas jurídicas tradicionais nas comunidades serranas de Chimborazo e Imbambura, no Equador, cuja Constituição de 2008 incorpora a aplicação de normas tradicionais para a solução de conflitos internos.

Na Bolívia, quatro pesquisadoras do Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) que estudaram o direito nas comunidades Chiquitano, Mojeño-Ignaciano e Tacana, comprovaram que a justiça comunitária continua viva na Amazônia boliviana. A Constituição de 2009 já no seu artigo 1º declara o caráter “plurinacional e comunitário” do Estado. Decisões das autoridades indígenas são de cumprimento obrigatório e estão livres da interferência do Poder Judiciário, não necessitando ser submetida a qualquer autoridade judicial ou administrativa.

Embora as regras de convívio entre a justiça estatal e a justiça indígena não estejam ainda regulamentadas em alguns países, suas Constituições contemplam a jurisdição indígena: Peru (1993), Paraguai (1992), Colômbia (1991) e Venezuela (1999). Nesses dois últimos, vivem 500 mil índios Wayuu, cujo sistema jurídico não é de “justiça punitiva”, mas de “justiça de compensação”. Seu objetivo é manter a paz social, através da figura do pütchipü´u, um índio sábio, dono da retórica, que é chamado para solucionar os conflitos, convencendo o causador do dano a compensar o prejudicado.

No Brasil, cada vez que, eventualmente, algum caso é decidido pela jurisdição indígena, o Estado que reivindica para si o monopólio do uso da violência, julga tais decisões extralegais e considera tal prática condenável, equivalente a “fazer justiça com as próprias mãos”, quando deve ser feita com as mãos de Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes et caterva. Há algumas exceções.

Foi o que aconteceu, em 2009, na comunidade indígena da Serra da Lua (RR), quando o índio Denilson Trindade matou o próprio irmão e foi julgado com base nas normas locais, com amplo direito de defesa. O Conselho de tuxauas o condenou a construir uma casa para a esposa da vítima, ficou proibido de se ausentar da comunidade e obrigado a participar do trabalho comunitário, além de outras sanções. A pena foi considerada legítima pelo juiz Aluizio Ferreira Viana, da Comarca de Bonfim (RR), que reconheceu a validade do direito indígena. São raros os magistrados sensíveis que agem dessa forma.

Outro caso ocorreu no Amapá. O índio Parara Waiãpi morreu, em 2000, vítima de acidente vascular cerebral. Ele vivia maritalmente com três mulheres na mesma casa. A Justiça Federal reconheceu, pela primeira vez na história brasileira, a poligamia indígena, numa ação que envolvia uma única família. O juiz determinou a liberação do FGTS e da pensão por morte para as três viúvas e os quatro filhos. A argumentação do procurador dos Direitos do Cidadão, José Cardoso Lopes, subscritor da ação, convenceu o juiz.

Diante do exposto, fica evidente que não existe um, mas diversos direitos, reforçados com a Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas (2007). É como a língua, cada povo tem a sua. Portanto, se não é justo julgar índios com normas impostas de fora, não se pode julgar Temer com sistemas jurídicos indígenas. Se fosse possível usar esses sistemas para punir chefes de quadrilha, eu me arriscaria a dizer que o direito consuetudinário manda disparar flechas de bambu bem no alvo: a bunda do “temeroso morubixaba”, que receberia duas flechadas, uma em cada lado, para nunca mais poder se sentar na cadeira presidencial.

P.S. 1 - Do evento Pessoas Excluídas da Vida e do Direitoparticiparam Maria Ignez Baldez Kato, que discutiu a política de encarceramento, Mário Sérgio Pinheiro, que discorreu sobre os excluídos do mundo do trabalho e este locutor que vos fala. A mediação foi feita por Maria Lúcia de Pontes (DPRJ) e Fátima Tardin (IECD). Na abertura, presente a procuradora-assistente Nathalie Giordano, Miguel Baldez, presidente do IECD, destacou o papel da Defensoria a luta contra a exclusão, enquanto o diretor-geral do CEJUR, José Augusto Garcia, defendeu sua abertura para o coletivo.

P.S. 1 - Do evento Pessoas Excluídas da Vida e do Direitoparticiparam Maria Ignez Baldez Kato, que discutiu a política de encarceramento, Mário Sérgio Pinheiro, que discorreu sobre os excluídos do mundo do trabalho e este locutor que vos fala. A mediação foi feita por Maria Lúcia de Pontes (DPRJ) e Fátima Tardin (IECD). Na abertura, presente a procuradora-assistente Nathalie Giordano, Miguel Baldez, presidente do IECD, destacou o papel da Defensoria a luta contra a exclusão, enquanto o diretor-geral do CEJUR, José Augusto Garcia, defendeu sua abertura para o coletivo.

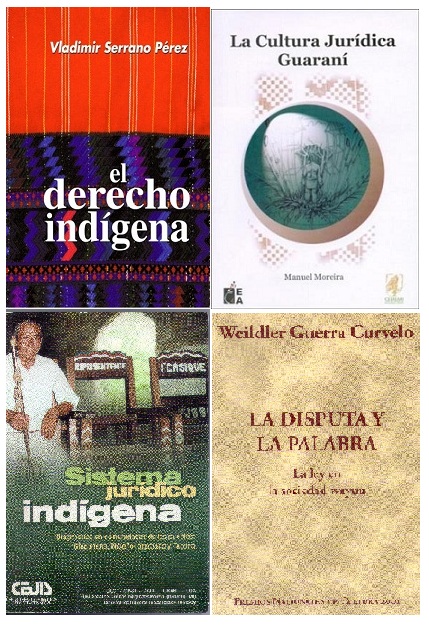

P.S. 2 – Não se trata de artigo acadêmico, mas ficam aqui as referências bibliográficas da minha fala, com a esperança que interessem a estudantes de direito: a) Vladimir Serrano Perez: El derecho indígena. Quito. Abya-Yalam 2002; b) Weildler Guerra Curvelo. La disputa y la palavra. La ley em la sociedade wayuu. Bogotá. Ministerio de Cultura. 2002; c) Elva Terceros Cuellar et alii. Sistema Jurídico Indígena. Santa Cruz de la Sierra. CEJIS. 2003. d) Manuel Moreira. La Cultura Jurídica Guarani. Posadas. Editorial Antropofagia. 2005.

0 comentários:

Postar um comentário