O BLUES: BÁLSAMO PARA UM POVO ACORRENTADO – Sobre o mito Robert Johnson no filme “O Diabo na Encruzilhada” (e algumas reflexões sobre o Clube dos 27)

“O Diabo é o Pai do Rock.” – Raul Seixas

Uma das melhores sínteses sobre o blues que conheço foi proferida por um de seus mestres maiores, Taj Mahal: “the blues is a balm for people in bondage”, isto é, o blues seria um bálsamo para um povo que está privado de liberdade (“bondage” tem por sinônimos “slavery”, “enslavement”, “servitude”, “captivity”, “drudgery’).

Poderíamos dizer, num linguajar Paulo Freireano, que o blues é a forma que toma o canto dos oprimidos em seu processo de partejar libertação.

O magistral documentário produzido pela Netflix, O Diabo na Encruzilhada, é uma das mais interessantes interpretações sobre a vida e obra do lendário bluesman Robert Johnson.

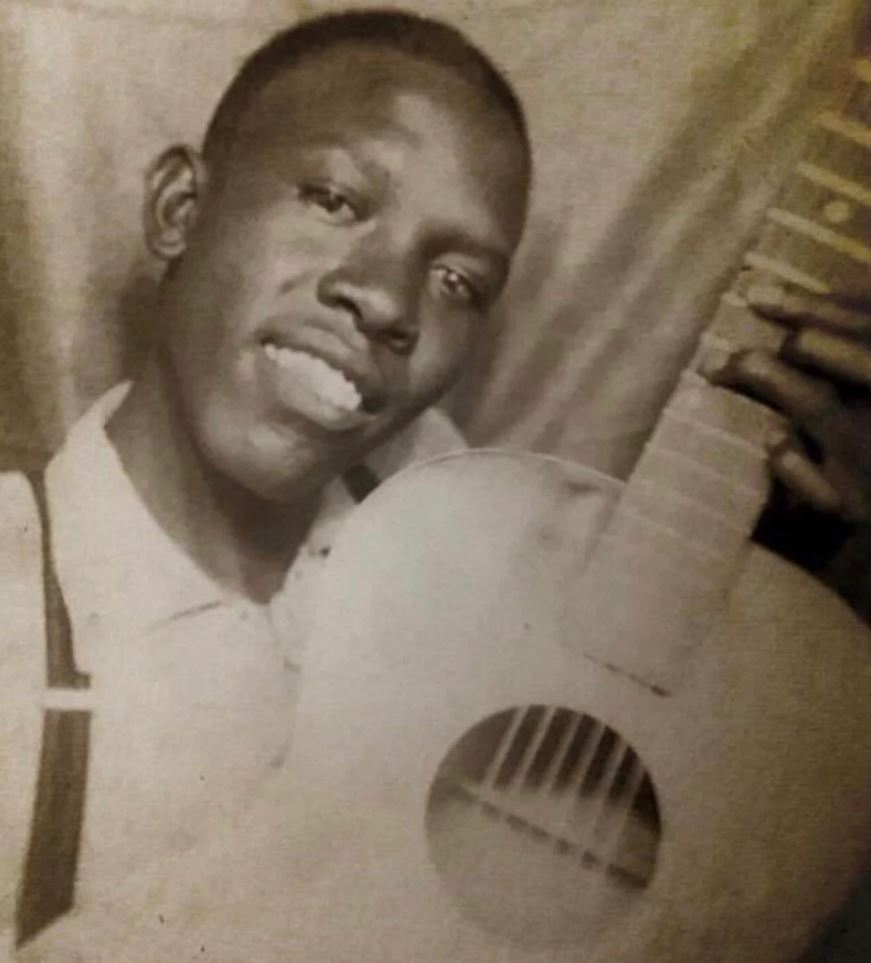

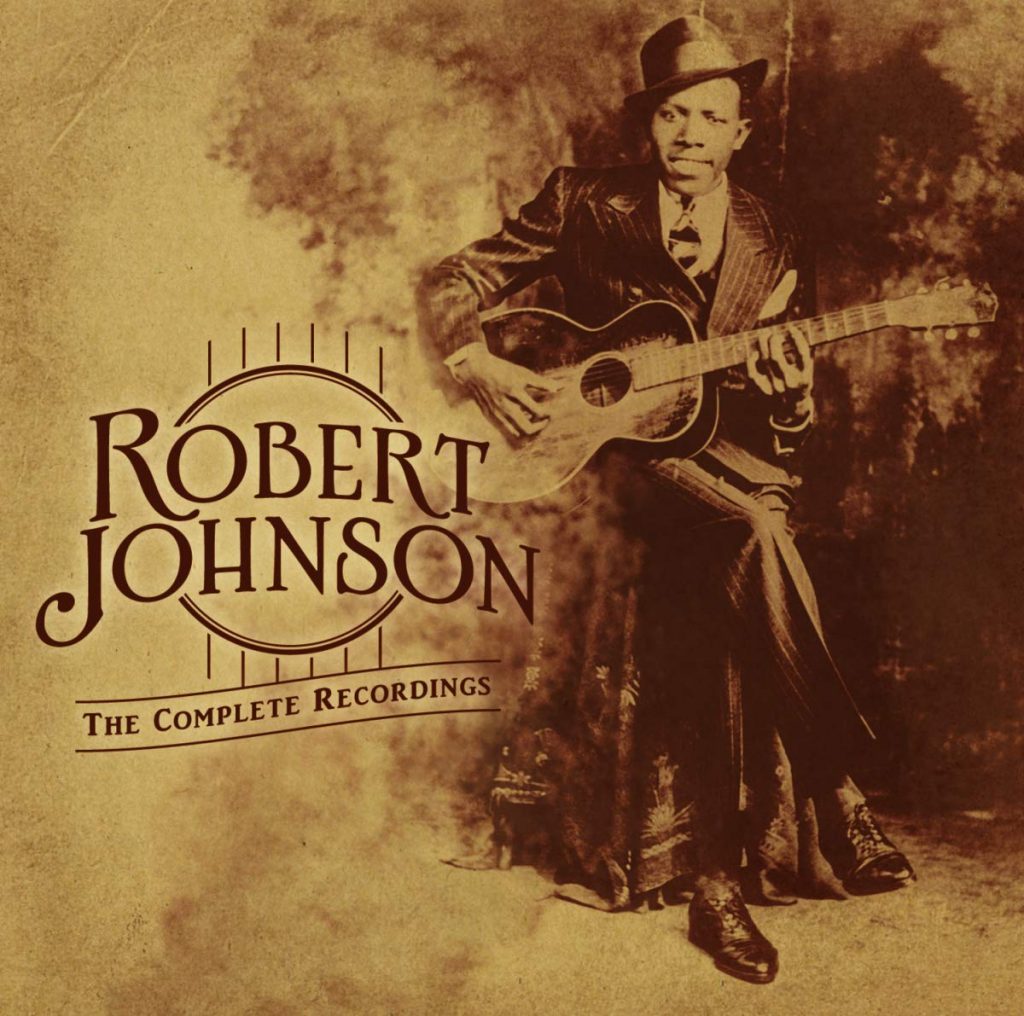

Foram apenas 27 anos de vida, apenas 3 fotos conhecidas, só 29 canções gravadas. Foi o bastante para que ele escrevesse seu nome na história da música popular universal como um dos músicos mais influentes do século 20, determinante na emergência de fenômenos culturais posteriores, como o rock’n’roll, que teve nos Rolling Stones, no Cream (e em Clapton), no Led Zeppelin e nos White Stripes alguns dos grupos mais devotados ao legado Robert Johnsoniano.

É preciso lembrar que os blueseiros originais, nos primórdios, tocavam sua música sob a ameaça dos linchamentos promovidos pela Ku Klux Klan contra a população afrodescendente dos EUA. A ponto de um programa da PBS, Independent Lens (Lente Independente), afirmar que “o linchamento é uma instituição tão americana quanto o blues”.

Das plantações de algodão às juke joints urbanas, pelas margens do Rio Mississipi, os blueseiros se expressavam sob o olhar desaprovador do “cidadão-de-bem”, supremacista branco, que considerava aquilo “a música do diabo” ou coisa pior. Não à toa, a KKK publicava um jornal chamado The Good Citizen – e ali jamais se encontraria uma resenha ou reportagem favorável ao blues, o estilo inventado pelos negros nas plantações e que, nas primeiras décadas do século 20, começa a ganhar as cidades, os street corners, os botecos com música ao vivo, o que viria a transformar para sempre o cenário cultural até mesmo de metrópoles ao Norte como Chicago, Detroit e Nova York.

Na época de Johnson, nos próprios púlpitos das igrejas não faltavam sermões em que o blues nascente era descrito como “the devil’s music”, o avesso do gospel. Uma leitura falsa e enviesada, pois o blues tem sim um profundo enraizamento na espiritualidade dos afroamericanos – aqueles que nasceram nos Estados Unidos, mas que tinham vínculos de parentesco com africanos que foram sequestrados de suas terras, e transplantados à América, pelos traficantes de escravos.

Tudo indica que foram os pregadores batistas do Mississipi que disseminaram o mito de que o blues endemoniava. Uma pessoa de fé devia ficar longe do blues pra escapar à possessão demoníaca. É este o contexto do famoso pacto – que tem algo de similar ao de Fausto e Mefistófeles no drama de Goethe – que Robert Johnson teria feito com o Demônio, down at the crossroads.

O conto mítico sobre Robert e Lúcifer, que teriam pactuado na encruzilhada, envolve vários elementos misteriosos e fascinantes. Por um lado, manifesta a reação popular diante de um talento musical inaudito, uma espécie de estarrecimento das pessoas diante dos dons, no violão e no canto, que Robert Johnson parece ter desenvolvido “da noite pro dia”, como que por “milagre”.

As más línguas tiveram que supor a intervenção do Coisa Ruim para explicar como aquele garoto, que já havia sido ridicularizado por blueseiros mais renomados e com mais estrada como Son House (que a princípio não achou que Mr. Johnson tinha talento), havia se transfigurado em uma “fera” do blues.

De zé ninguém a fenômeno que assombrava platéias, Robert Johnson ascendeu de maneira meteórica. O vulgo supôs que só Deus ou o Diabo poderiam ter produzido uma musicalidade que se desenvolvesse tão rápido. Como não parecia crível ou plausível que o Bom Deus andasse por aí investindo suas energias nos dons musicais de um blueseiro negro de quem ninguém nunca tinha ouvido falar, o mesmo vulgo, insuflado também pelos púlpitos e pelos supremacistas brancos, começou a falar – Robert só aprendeu a tocar violão tão bem pois vendeu a alma pro Capeta…

Robert preferiu ele mesmo colocar fogo na fogueira da fofoca, compondo músicas em que de fato narrava seus intercâmbios com o demoníaco, caso dos blues antológicos “Me and the Devil” e “(Down At) The Crossroads Blues”:

A vinculação, no imaginário da época, entre o blueseiro emergente e o Anjo Caído expulso do Paraíso, mito que chega até nossa época, tem a ver com atitudes que o próprio Robert Johnson nutriu. Por exemplo, quando ele assumia um eu lírico todo encrenqueiro, briguento, confessando à sua amada-odiada seu intento de um crime passional, prometendo um feminicídio praticado com arma de fogo. Veja as palavras que ele endereça contra mulher no blues que cheira a pólvora e canos fumegantes, “32 20” (“I’m gonna shoot my pistol, gotta shoot my gatling gun…”):

Além disso, o “diabolismo” atribuído a Robert Johnson, para além da paranóia dos pregadores batistas ou da repugnância racista propugnada pelos cidadãos-de-bem da AmériKKKa, deve-se também à pertença do músico a um contexto cultural impregnado de África. Antes de Jimi Hendrix realizar sua prodigiosa e também meteórica trajetória entre os vivos como um voodoo child, encerrando-a também aos 27 anos com que morreu Johnson, já havia pulsando nos blues de Mr. Robert muita coisa que soava como pura hoodoo magic.

Hendrix e Johnson, músicos capazes de servirem de “cavalo” em transe para a expressão de magias vodu, evocam mitos afroamericanos em que as entidades das encruzilhadas podem amplificar a potência dos humanos. Sabendo fazer um bom deal com o Devil, armando um negócio sagaz com as poderosas entidades que vagam pelas encruzilhadas, é possível transcender a normalidade humana e acessar poderes que nem sabíamos que tínhamos. Esta mística que conduz a levar com respeito os intercâmbios com as forças obscuras explica um pouco do mood, ou seja, da ambiência emocional dos blues de Robert Johnson.

Para compreender plenamente porque esta música não perdeu seu vigor, mesmo depois de 1 século transcorrido (Johnson gravou todas as suas canções em 1936 e 1937), é preciso também voltar à síntese de Taj Mahal e à presença da Klu Klux Klan como entidade castradora, silenciadora, exterminadora da diferença. Uma das obras-primas de Robert Johnson, “Hellhound On My Trail”, é uma das encarnações mais puras do sentimento de estar fugindo de uma gangue de linchadores. No documentário da Netflix, isto fica muito nítido: Robert Johnson toca e canta com “feelings of fleeing a lynch mob”, ele é um músico animado pelo tormento psicológico de sentir que nunca está à salvo dos racistas linchadores que o queriam silenciado – ou mesmo morto.

Neste pequeno intervalo de tempo em que esteve vivo – entre 8 de Maio de 1911 e 16 de Agosto de 1938, quando morreu após beber uísque com stricnina,envenenado pelo dono de um pub – Robert Johnson cantou o blues como um bálsamo para suas muitas sensações de estar in bondage. Ele é muito mais a figura daquele que foge do Cão-dos-Diabos que está seguindo seus rastros (aqui poderíamos evocar a “cadela do fascismo que está sempre no cio”, de Bertolt Brecht, para lembrar da cadela da KKK e seus agressores truculentos que infernizavam a vida dos negros na época de Johnson, e que nos EUA de Trump voltam a se sentir empoderados a ponto de terem acontecido fenômenos como os de Charlottesville).

As más línguas, auxiliadas por uma boa dose de auto-mitologia instilada pelo próprio Robert, confluíram para soldar a escultura mítica: músico que vendeu a alma pro Diabo. Sem fair play, o músico não teria estudado escalas e suado no instrumento, teria pego um atalho para aprender a toca numa “diabólica” transação. O filme Diabo na Encruzilhada mostra muito bem, porém, que em Hazlehurst, cidade de onde é originário, Robert Johnson teve um mentor, Ike Zimmermann, e ambos – professor Ike e discípulo Robert – costumavam ter suas “aulas” num cenário insólito: o cemitério.

Esta talvez seja a explicação mais realista e plausível para os dons musicais de Robert Johnson: o danado treinava muito, mas ninguém via ou notava pois ele ensaiava e pegava aulas no cemitério. Inclusive circula o boato engraçado de que seu professor Ike Zimmermann teria lhe dito: “não tenha vergonha de tocar errado, por pior que você toque, aqui (no cemitério) ninguém vai reclamar!” Os mortos de ouvidos fechados serviram de platéia de ossos em que o pequeno Robert Johnson pôde não só tornar-se mestre do violão, mas também acessar recantos muito profundos da experiência humana e da condição mortal. Desde então, o blues também flerta com cemitérios. Bessie Smith que o diga:

Na atualidade, grupos de blues elétrico pesadão, às vezes englobados sobre o rótulo stoner rock, também bebem desta fonte: flertando com o cemitério em seu próprio nome, o Graveyard é um dos melhores exemplos de uma música onde a vibe Robert Johnsoniana ainda pulsa, ainda que agora muito mais estrondosa por efeito de amplificadores e pedais de efeito que constrõem impressionantes “paredes” de som.

A vida de Robert Johnson foi interrompida aos 27 anos antes que esta idade representasse algo significativo. Johnson pode ser considerado o fundador solitário do tal Clube dos Mortos ao 27. Mas foi só com as mortes de Janis Joplin, Jim Morrison, Jimi Hendrix, e do guitarrista dos Rolling Stones Brian Jones, que começou a adensar no clima cultural sessentista o mito do “Clube dos 27” – ao qual se uniriam depois Kurt Cobain e Amy Winehouse. Robert Johnson funda o Clube, envenenado no boteco quando estava prestes a virar uma estrela digna de ser artista-solo sob os holofotes do Carnegie Hall.

À semelhança de seus companheiros de “Clube”, Johnson impressiona por ter feito algo de tanto impacto sobre a posteridade tendo vivido tão poucos anos – também Janis, Jimi, Jim, Kurt e Amy, todos eles pareciam ter feito algum pacto misterioso com entidades sobrenaturais, ou forças cósmicas obscuras, para que conquistassem tão prodigiosas faculdades de expressão, e tão cedo na vida. São aqueles que vivem de maneira acelerada e tensa, sem tempos mortos, recklessly, soltando faíscas enquanto queimam. Acabam se consumindo numa grande fogueira de impermanência ao invés de queimarem lentamente até o apagamento.

É bem verdade que há um bom grau de romantização nesta atitude de honrar assim estes artistas que morreram na juventude, como se fosse alguma espécie de heroísmo da parte deles morrer cedo – há quem faça a leitura pelo avesso, lamentando a estupidez e a imprevidência que os levou a perder cedo demais existências que ainda estavam repletas de promessa. Longe de heróis, eles seriam trágicas figuras que sacrificam seus futuros numa morte precoce que teria sido evitada caso tivessem sido mais prudentes, mais temperantes, menos drogados ou furiosos – mas caso tivessem tido esta serenidade que lhes recomenda, teriam realizado obras que nos impactam tão tremendamente?

Sobre artistas assim, de repercussão imensa sobre a posteridade, de mortes precoces e violentas, veículos e cavalos de “forças” descomunais, que fizeram de suas vidas algo de inesquecível ainda que nunca plenamente compreensível, há talvez uma frase emblemática que talvez lhes faça justiça, de autoria de Neil Young, autor de outra síntese maravilhosa, aproveitada por Cobain em sua carta de suicídio: “it’s better to burn out than to fade away”.

Robert Johnson foi desses que queimou num fogaréu ao invés de esmorecer aos poucos. Hoje o acompanham, não mais vivos mas perenemente entre os vivos, outros incendiários artistas cujas vidas incandescentes e obras quentes seguem nos sendo alimento do mais salutar.

Talvez, em muitos casos, os sujeitos hoje gloriosos do Clube dos 27 despencaram no abismo da morte sem a intenção de fazê-lo – com a exceção de Cobain, os outros membros não se foram deste mundo, oficialmente, segundo os atestados de óbito, pela via do suicídio. Gostariam de ter permanecido e sorvido a vida por mais um tempo. Mas não puderam – a morte precoce, longe de ter sido deliberadamente escolhida, talvez tenha sido algo como uma tragédia que lhes aconteceu, assim como alguém é atropelado por um carro num momento onde está ardendo de vontade de sobreviver até os 100 anos de vida.

No caso de Robert Johnson, seu destino singular e irrepetível, sua história de vida inesquecível e trágica, de menino abandonado pelo pai a “pactuador” com o Demônio, de negro estigmatizado e perseguido pela KKK a fenomenal músico que talharia a estrutura onde seriam construídos boa parte do rhythm’n’blues e do rock’n’roll (e todos os subestilos e subculturas deles derivados, do Hip Hop ao Punk…), Robert Johnson também é uma espécie de emblema, talhado em 27 anos de vida e que sobreviverá aos séculos, sobre a condição do negro nos Estados Unidos – e aqui reencontramos a noção de Taj Mahal com a qual iniciamos: o blues como bálsamo para a situação dos oprimidos, dos que vivem in bondage.

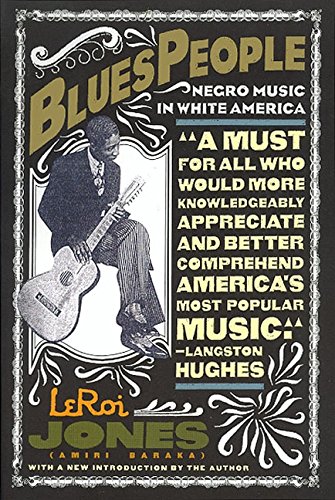

Em um dos mais importantes livros escritos sobre o tema, Blues People, o poeta, dramaturgo e crítico de arte Amiri Baraka (nascido LeRoi Jones) debate a tese, aparentemente simplista, que afirma: “slavery created the blues” (a escravidão criou o blues).

Apesar da super-simplificação, a tese cria um clima propício a um melhor entendimento do blues – fenômeno cultural e estético inseparável daquela Diáspora que, em seu brilhante estudo Atlântico Negro, Paul Gilroy elucidou. Só há blues por conta das dezenas de centenas de milhares de pessoas que fizeram a trajetória forçada entre a África e a América.

Na verdade, é evidente que nenhum dos blueseiros clássicos dos primórdios era nascido na África – mas todos eles, ainda que nascidos na América do Norte, tinham conexões consanguíneas com os africanos que, gerações antes, haviam sido brutalmente forçados a atravessar o Atlântico nos navios ditos “negreiros” – de modo que, como sintetiza magistralmente Amiri Baraka, “blues could not exist if the African captives had not become American captives.” (blues não poderia ter existido se os cativos africanos não tivessem se tornado cativos americanos) (p. 17)

Para Gilroy e Baraka, também não se compreende esta forma de arte afro-americana que é o blues, emergente na segunda-metade do séc. XIX nos EUA, sem a consideração da mutação societária ocasionada pela Guerra Civil (dita “de Secessão”), ocorrida entre 1861 e 1865. Aquela carnificina que opôs os exércitos do Norte e do Sul resultou na Abolição da Escravatura (1865), mas não pôde concretizar nada parecido com uma democracia racial no país. Isto quer dizer que o blues emerge da transição de um regime escravocrata explícito para o que viria a ser um regime de segregação racial baseado nas Leis Jim Crow.

Neste contexto, em que o supremacismo branco busca garantir a hegemonia cultural, é preciso construir a arte negra como demoníaca, ou seja, xingar Robert Johnson e “os da sua raça” de pactuadores com o Coisa Ruim, atentados ambulantes contra a ordem sacrossanta tal como a concebem os caras-pálida, herdeiros dos imperialistas colonizadores.

É por isso que gosto de imaginar Robert Johnson praticando uma espécie de ironia performativa, abraçando a mitologia que fabricaram sobre ele, admitindo de um jeito malandro e maroto que teve de fato intercâmbios com Lúcifer e só assim aprendeu a manejar tão bem seu violão.

Na real, porém, a explicação mágica e supersticiosa é apenas um véu de Maya, uma mistificação que o próprio músico parece ter incentivado. Na real, me parece, Robert Johnson treinou muito, estudou muito, “ralou” pra cacete mesmo pra aprender o blues! Só que o mundo não o enxergava enquanto ele praticava no cemitério, tendo por testemunha somente os ossos silentes dos mortos. Gosto de imaginar Robert e seu amigo-mestre Ike Zimmermann, uivando seus blues à meia-noite em um cemitério, invocando ali uma África misteriosa e suas hoodoo magics, e é óbvio que isso não seria bem-visto pela branquitude em sua ânsia de domínio.

A noção do blues como devil’s music, da qual deriva ideia de que “o Diabo é o Pai do Rock” (como cantou Raul Seixas, ele mesmo uma figura Robert Johnsoniana em sua auto-construção irônica enquanto “satanista” / ocultista), talvez tenha muito a ver com o racismo estrutural, com a tentativa de estigmatizar a produção cultural dos subalternos.

“Pode o subalterno cantar e tocar?” – a essa Spivakiana questão a Branquitude Privilegiada responde “não, jamais! E se seguirem ousando cantar e tocar, convocaremos nossos padres e seus sermões, nossos jornais destinados aos cidadãos-de-bem, nossas autoridades políticas palacianas, para explicar às boas almas da Cristandade que o blues fede ao enxofre do Demônio!”

Foi um pouco este o contexto que busquei plasmar em um blues que compus durante esta quarentena (Março a Julho de 2020), época em que a pandemia de covid19 impôs o isolamento social que, no meu caso, esteve repleto em imersões no blues e em tentativas de praticá-lo à guitarra e ao violão. “Dealin’ With The Devil” (Blues em Bb [si bemol]) é uma composição que se prende à fórmula do blues de 12 compassos e busca fazer uma espécie de crônica da vida de um certo Robert Johnson que me fabriquei – e que ao mundo confessa, através de lamentos e rebeldias, sua impermanente vida incandescente assim:

DEALIN’ WITH THE DEVIL

(Carli, 2020)

(Carli, 2020)

I was dealin’ with the devil

The Good Citizen said

Yeah I’ve been dealin’ with the devil

Tha Baptist preachers said

While I was playing at the graveyard

Nobody knew my name.

The Good Citizen said

Yeah I’ve been dealin’ with the devil

Tha Baptist preachers said

While I was playing at the graveyard

Nobody knew my name.

I’ve been playing on a tombstone

Howlin’ blues amongst the dead

I’ve been moanin’ on a tombstone

While midnight silence spreads.

I was a friend of Mr. Zimmermann,

My companion of one-night-stands.

I bet no one here remembers

What Ike Zimmermann said:

– When you sing in cemeteries

When you’re audience is dead

If you’re tune sound lousy’n’ugly

No body will give a damn…

Howlin’ blues amongst the dead

I’ve been moanin’ on a tombstone

While midnight silence spreads.

I was a friend of Mr. Zimmermann,

My companion of one-night-stands.

I bet no one here remembers

What Ike Zimmermann said:

– When you sing in cemeteries

When you’re audience is dead

If you’re tune sound lousy’n’ugly

No body will give a damn…

I went to the crossroads

Fell down on my knees

Tryin’ to work some hoodoo magic

To gain me some trickster skills

When I’ve learned my life must end

I sang the dying embers blues.

Fell down on my knees

Tryin’ to work some hoodoo magic

To gain me some trickster skills

When I’ve learned my life must end

I sang the dying embers blues.

– I’ve been fleein’ from the devils

Ever since my life began

I’ve been runnin’ from the gallows

Just because of chocolate skin

Town’s people call me evil

While I’m fleein’ from the KKKlansman.

Ever since my life began

I’ve been runnin’ from the gallows

Just because of chocolate skin

Town’s people call me evil

While I’m fleein’ from the KKKlansman.

(Gravação da música, com banda, planejada para acontecer em breve no estúdio do ponto de cultura A Casa de Vidro. Aguardem a postagem em nosso canal do YouTube.)

Eduardo Carli de Moraes

Goiânia, Julho de 2020

A Casa de Vidro.com

Goiânia, Julho de 2020

A Casa de Vidro.com

0 comentários:

Postar um comentário